人工智能推动可持续发展多边合作新格局

——2025年联合国可持续发展高级别政治论坛“人工智能时代的国际治理路径”系列平行边会圆满举行

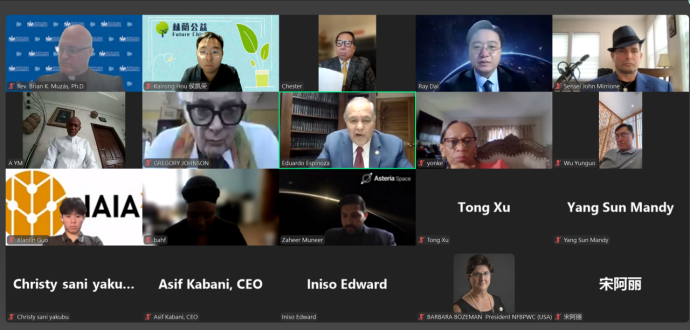

在人工智能加速深度参与全球治理、教育体系重构与产业转型的关键阶段,由国际人工智能协会、梅兰书院、非洲青年运动、全球非政府组织执行委员会等机构共同组织的2025年联合国可持续发展高级别政治论坛(HLPF)“人工智能时代的国际治理路径”系列平行边会,于2025年7月16日至23日在全球多个国家和地区成功举办。会议吸引了来自全球的国际组织领袖、知名专家学者、青年领袖及产业界人士广泛参与,围绕“人工智能与可持续发展目标协同推进”的核心议题展开深入交流与务实探讨。

本次系列边会立足联合国《2030年可持续发展议程》,着眼人工智能技术在促进教育公平、提升治理效能、推动经济转型等方面的现实与潜力,致力于构建更加包容、公正、安全的全球人工智能治理新格局。会议期间,各方就AI伦理、教育赋能、数据治理、主权模型、大模型国际标准制定等议题形成多项共识,并推动多边合作项目落地实施,为全球人工智能负责任发展注入积极动能。

构建AI全球治理共识:联合致辞定调责任与合作

会议由国际人工智能协会理事长戴睿与全球非政府组织执行委员会顾问侯凯荣共同致辞。

戴睿指出,人工智能的发展不仅是技术革命,更是全球制度与社会结构的再组织。他强调,应以“人类尊严”为原则,推动AI走向普惠、安全、可持续的方向。国际人工智能协会将以全球培训、能力共建与制度输出为主要路径,推动构建多边共治新框架。

侯凯荣则从非政府组织角度指出,NGO在全球AI治理中承担着“连接政府与社会、连接全球与本地”的关键作用。他呼吁加强南北对话机制,推动社会各界参与AI伦理设计、教育转型与青年赋能。

研究发布与国际合作机制落地

在会议成果发布环节,国际人工智能协会发起“AI技能培训国际合作项目与试点计划”。该计划旨在通过与多国政府、大学、社会组织合作,在重点国家推动AI素养课程落地,提升发展中地区公务系统与青年的数字化能力,构建面向联合国可持续发展目标的全球AI教育基础设施。

随后,国际人工智能协会、梅兰书院、全球非政府组织执行委员会、非洲青年运动四方联合研究完成的《负责任的人工智能与未来就业转型建议》正式发布。报告从“人本—技能—制度”三维视角出发,提出构建全球AI再教育、青年赋能与政策协同机制,为各国政府及多边组织应对AI带来的就业与治理变革提供系统建议。

全球治理与主权AI:技术自主的制度表达

在主旨演讲环节,非洲青年运动国际总裁Uwem Robert OTU呼吁联合国推进治理结构改革,回顾了其所在组织多年来在全球气候与能源议题中的倡议实践。他强调,在AI主导的新时代,发展中国家尤其是非洲国家应被纳入全球科技治理结构中,推动构建更公平、去殖民化的技术合作框架。他表示,AI不仅是发展工具,更是实现文化主权与社会正义的关键力量。

洛杉矶中华总商会主席庄佩源分享了洛杉矶研讨会的结果,他表示,人工智能正深刻重塑全球社会治理格局,不仅带来了治理效率的跃升,也对伦理规范与公共安全提出新的挑战。他指出,AI的广泛应用应始终服务于社会稳定与人民福祉,在智慧警务、城市安全、灾害应对等领域释放更多正向价值。作为兼具工商界与公共安全实务经验的社会治理实践者,庄佩源强调,要推动人工智能嵌入社区治理体系,构建技术与制度相结合的现代治理能力。

梵蒂冈常驻联合国观察团国际和平与安全事务专家Brian Muzás指出,应将联合国可持续发展目标作为推动全球治理公平性、包容性与可持续性的核心指南。他强调,在非洲、亚洲和南美等全球南方国家,应聚焦于以人为本、目标驱动、流程透明、公正有效的治理体系建设。同时,他提出全球治理应建立在民众参与、积极行动、制度正义与透明问责四大支柱之上,推动创新与领导力培养,共筑可持续未来。

美国纽约州议会代表Nader Sayegh分享了在纽约州推动立法以解决实际社会问题的经验,强调了提出问题和提供解决方案的重要性。最后,他还提到了关于国际关系和全球治理的内容,强调了尊重人权、法治和公民参与对于实现可持续发展目标的重要性。

世界人工意识协会主席段玉聪指出,未来AI的语义能力将决定其社会角色,而这一能力必须根植于本国语义逻辑与文化结构之中。段玉聪还分享了其团队在“DIKWP认知模型”“语义区块链”“AI白盒评估体系”“国际标准制定”等方面的研究进展,呼吁加强中国式语义基础设施建设,以打造具备文化自主权的主权大模型,为全球AI治理体系注入多元性与新范式。

澳洲河南商会执行会长胡鲲鹏分享了澳大利亚悉尼研讨会的结果,他表示AI不仅能提升商业效率,更契合社会治理需求,特别是在公共安全防控、社区应急响应、健康保障和移民事务等领域具备重要价值。他强调,应以法治与伦理为前提,建设AI驱动下的“智能社区治理体系”,融通工商界、侨界与地方政府,推动技术协同应用。

香港金恒资本控股有限公司董事长冯涵星指出,AI特别是生成式模型对全球资本市场运行逻辑带来深刻重塑。他回顾了自己参与全球金融风险治理讨论的经验,强调技术创新必须与监管制度并行。他提出,在资本市场领域,应构建全球协同的AI金融监管机制,以应对因AI驱动的算法交易带来的系统性风险、羊群效应和信息不对称。

国际人工智能协会重庆分会会长傅文杰提出“AI+ESG治理沙盒”的同时,还分享了协会在中国西部地区开展绿色技术孵化与政策试点的具体案例。她指出,地方政府与高校、企业构建AI治理实验区,有助于探索数据驱动型公共决策的可行机制,特别是在“双碳”目标背景下,AI应成为环境政策的前瞻性工具。他呼吁加快建设区域级AI绿色治理标准体系,形成可复制的中国经验。

青年与教育:共建AI时代的人才生态

梅兰书院董事会主席李晓梅回顾了书院在推动AI与教育融合方面的多个实践成果。她介绍,书院开发的“HSK小助手”在国际汉语教学中提升了学习效率,而“ESG小助手”则服务于中小学生的绿色教育启蒙。她强调,AI的价值不仅在于技术功能,更在于服务文化交流与教育公平。李晓梅呼吁教育机构主动拥抱AI,把握技术机遇,同时以“人文理性”确保AI发展为人类福祉持续赋能。

全球非政府组织执行委员会顾问侯凯荣提出构建包容、公平的全球AI教育治理体系,主张通过跨国协作与非政府组织的草根连接优势,弥合AI教育资源差距,推动制定统一的AI教育伦理标准,确保技术发展以人为本、服务全球公平教育目标。

哈佛大学国际发展中心大使梁严强调,青年不仅应被动接受AI教育,更应作为制度设计者积极参与。他提出“制度化青年参与机制”的建议,如设立AI青年议会、联合国青年科技代表机制等,推动青年直接参与全球科技治理议题。他指出,青年是AI与可持续发展之间最具活力的桥梁,应通过制度保障推动跨代共治。

中法人工智能协会Fellow关辽介绍了如何借助AI进行环境监测、政策模拟与公众倡导,推动青年在可持续议题中的实质参与。他分享了自己参与的实践案例,指出AI技术已成为推动ESG落地的关键工具。他强调青年应在技术创新与气候治理之间建立深度连接,并倡议设立青年气候科技基金,支持青年开展AI+环境的跨学科探索,以实现“技术即参与”的新生态。

国际人工智能协会青年分会会长郭晓林分享了赞比亚青年研讨会的成果,他倡导建立以使用者为核心的AI素养体系,推动发展中国家实现教育公平,防止算法不平等,并呼吁构建兼具技术理解与文化尊重的教育体系,赋能下一代成为AI时代的创造者而非被动使用者。

加拿大青商会副主席王怡然提出,青年轻资产轻团队AI创业的最大潜力来自ToB端场景,如制造、物流、文旅和服务业。他指出,青年创业者应善用AI构建轻资产、高效率的业务模型,在精细化运营与数据驱动决策方面打造竞争优势。他分享了清仓组织在海外市场的落地经验,包括AI在地产估值、供应链优化与客户洞察等方面的实际案例。他认为,“AI+”时代的核心竞争力不仅是技术本身,而是将其嵌入具体场景、解决真实问题的能力。

迪拜侨星教育创始人胡莺分享了迪拜研讨会的成果,她指出,来自8个国家的专家就语言教学、文化差异、艺术创作等展开深度讨论,充分揭示了AI技术对文化系统的深远影响。她强调,在AI教育开发中必须充分考虑语言结构、文化语义与认知差异,防止由主流语系主导的算法倾向造成教育排他。

美国纽约健康学院院长宋阿丽分享了纽约研讨会的成果,她从传统医学与人工智能融合的角度,提出在全球老龄化趋势加剧的背景下,中医AI在慢病管理、心理疗愈、健康教育等方面有广泛前景。她展示了AI辅助中医四诊合参、智能脉象识别系统等技术方案,强调“传统智慧与现代科技融合”是构建可持续健康体系的重要路径。她倡议各国加强中医AI的标准共建与国际认证机制合作。

加拿大Voice Linking Association创会理事金鹿进一步指出,数字技术虽然提升了教育效率,但同时也加剧了“人文退场”与“社交降维”的风险。她倡导“技术+人文”的教育理念,主张在AI课程中引入哲学、历史与文化反思环节,以培养具备独立思考与跨文化理解能力的未来公民。她还分享了组织带领华裔青年参与联合国会议的经历,强调国际参与是青年价值构建的重要环节。

璞跃中国研究院负责人吕兰分享了其在AI领域的创新实践,鼓励青年企业家和创业者以国际化视角参与产业转型,特别在绿色制造、智慧治理与数字基础设施等领域发挥技术优势。她呼吁企业为青年AI人才提供真实应用场景与市场支持,共同塑造可持续的技术创业环境

中金时代董事长孙雪峰指出2025年是联合国成立80周年暨可持续发展目标(SDGs)实施10周年的重要节点。他强调科技应以人为本,青年企业家需以自身为原点,在数字化与不确定性时代中主动作为。他回顾了近年来区块链、元宇宙、ChatGPT等技术浪潮,指出AI发展正深刻重塑商业逻辑与社会结构。孙雪峰呼吁青年回归生命本质,持续自我激励、终身学习,并提出“数字化思维、多元化、韧性、责任、追梦”五个关键词,勉励青年勇于在AI时代中担当使命、实现理想。

伦理与文明:AI时代的哲学基石

中国脑科学联盟秘书长毛军文指出,人工智能作为高度交叉的前沿技术,融合了信息科学、脑科学与量子科技等多领域成果,其发展必须建立在对人类认知系统深刻理解的基础之上。他呼吁构建符合神经生物学规律的AI治理体系,推动全球科学界携手打造一个既理性又负责任的未来智能生态。

梅兰书院董事会副主席君艺豪提出“觉醒科技伦理”框架,主张融合佛学因果律、四谛、八正道等东方哲学智慧,引导AI技术发展回归人性价值与意识成长。他呼吁重建人机关系的伦理边界,确立“科技以心为本”的发展原则,推动构建一个既高度智能又高度自觉的人类文明形态。

技术落地:人工智能在现实场景中的社会效能

中国企业报集团董事长吴昀国介绍了《中国企业报》作为国家级权威媒体在推动企业科学决策、舆情监测与政策传播中的独特价值。他强调,发展企业与产业是实现高质量民生的根本保障,尤其是在人工智能快速发展的当下,更应以技术赋能产业,以责任引领舆论。他呼吁各界共同支持民族品牌,稳定就业,借助AI技术增强企业家群体的生命力、判断力与时代适应力,为可持续发展提供坚实的企业力量支撑。

美国心脏学院院士魏启明介绍了其团队在心脑血管疾病、癌症、阿尔茨海默症等领域的医疗人工智能应用成果,重点包括家庭医生机器人、医学人形机器人和纳米医学的融合实践。他指出,中国正从“医院中心”向“健康中心”转型,AI将在个性化诊疗、远程监护、康复辅助中发挥关键作用,有效缓解老龄化带来的医疗系统压力。他强调,应加快推进AI与长寿医学的融合,构建面向全生命周期的智慧健康体系。

新加坡优泰科技首席科学家夏庆华展示了AI在老年照护、康复医疗与残障辅助设备中的触觉系统成果,指出“人本感知”是AI软硬件协同发展的关键方向,并强调电子皮肤技术在医疗、体育和智能装备中的广泛应用前景,助力构建温暖有感的智能社会。

全球贸易枢纽CTO周杨展示了其团队在医疗、儿童健康、艺术保护与数字治理等多个场景下的AI系统实践。他分享了团队与顶尖医疗机构合作打造的儿童医院智能识别系统,以及以AIGC技术为基础的艺术家影像修复项目。他指出,AI技术的价值在于“系统协同”与“场景落地”的能力,即围绕具体问题进行数据驱动的多要素集成解决方案。

剑桥大学、广东财经大学研究员许通指出,在全球化背景下,单一国家难以独立应对环境威胁,而人工智能技术展现出跨越数据壁垒、提升响应效率的重要潜力。他分享了自己在联合国气候大会及罗马俱乐部框架下参与能源建模与政策协商的经验,提出应加快构建全球AI驱动的环境信息基础设施。并呼吁全球各界应超越“技术援助”思维,转向“认知共建、机制共治”的新范式,让人工智能成为全球生态治理合作的桥梁,而非新的数字边界。

闭幕总结:从理想到落地的系统跃迁

在闭幕环节,中国企业报集团董事长吴昀国发表总结致辞。他指出,推动在人工智能时代走向责任共担、共享发展、全球合作,是各国携手迈向未来的共同使命。唯有在互信、互助、互尊的基础上,才能真正实现“技术向善、人类共赢”的目标。

本次系列平行边会聚焦制度框架、人才共建、伦理价值与产业实践四大核心议题,深入探讨了在全球协作背景下推动人工智能服务人类福祉的创新路径。会议期间,来自政府、学界、产业和国际组织的代表形成广泛共识:应以“科技责任、人类尊严、青年参与”为价值基石,在全球范围内构建一个有尊重、有温度、有治理能力的智能社会。在此基础上,推动建立更加包容、可持续、面向未来的AI国际合作机制,为实现联合国2030年可持续发展议程注入持久动能与制度保障。