在中交一航局城交公司广州项目部的资料室档案柜里,整齐码放着一摞泛黄的笔记本,封皮上“施工日志”四个字遒劲有力,落款处“王树盛”的名字,见证着一段跨越十年的传承故事。从钢笔手写的纸页到电子文档的光标闪烁,不变的是这本日志里藏着的严谨与坚守,更孕育着三代建设者的工匠精神。

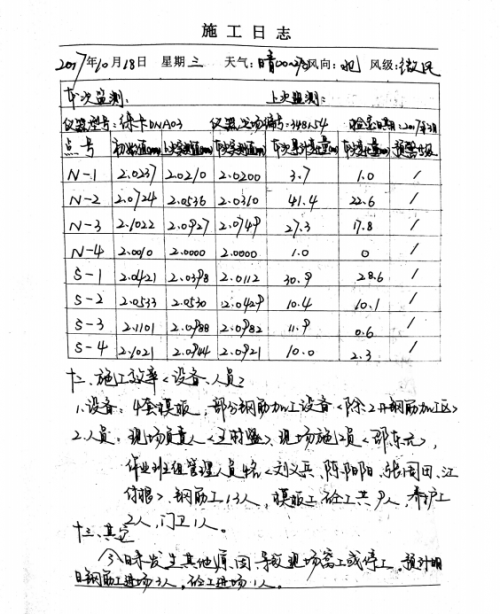

“每天雷打不动写日志,是他2015年刚毕业入职时养成的习惯。”如今已是项目副经理的王树盛,翻着2017年的日志本,指尖划过密密麻麻的字迹。当年刚从高校毕业走进工地,师傅就叮嘱他“车站是地铁的‘心脏’,每一处钢筋、每一方混凝土都关乎安全,必须记清楚”,这句话成了他的信条。从基坑边坡坡度、降水井水位变化,到钢筋保护层厚度、模板垂直度误差,从当天的混凝土坍落度检测值到班组的钢筋绑扎进度,甚至是脚手架立杆间距的细微偏差,他都一一记录在案,末尾还附上“明日需重点核查底板钢筋焊接质量”的提醒。这一写,就是五年。1800多篇日志里,没有一篇敷衍的“正常”,每一页都写满了“精细”。比如2016年的一篇日志里,他详细标注“下午3点突降暴雨,地铁车站基坑积水深达20cm,立即组织沙袋围挡,调配3台抽水机作业,暂停钢筋绑扎,调整底板混凝土浇筑计划,避免钢筋锈蚀影响结构强度”。正是这份极致细致,让他的日志获评“局施工日志一等奖”,成为了全公司的“范本”。

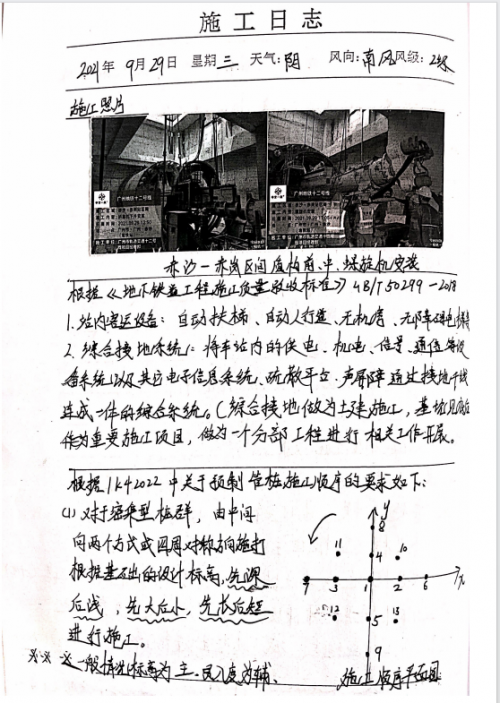

“师傅的日志不只是‘流水账’,是获过奖的‘地铁车站施工工具书’。”王树盛的徒弟孙凤轩,2020年毕业入职,如今已是地铁项目技质部长,他的办公桌上,除了日志本,还摆着2022年“局施工日志二等奖”的荣誉证书。2020年接过师傅的“接力棒”后,孙凤轩不仅延续了“每日记录”的传统,还在日志里增加了“横向工序衔接”和“纵向历史对比”两栏:横向标注“今天钢筋班组完成车站2层钢筋绑扎,明日需协调模板班组进场支模,确保柱模与梁模衔接平顺”;纵向则对比“车站主体浇筑C40抗渗混凝土耗时12小时,如今优化振捣顺序、分区域浇筑后,同体量浇筑仅用9小时”。五年日志写下来,孙凤轩坦言自己“摸清了地铁车站施工的脉络”这份兼具细节与深度的日志,让他在2022年凭此斩获“中交一航局施工日志二等奖”。原来日志不只是记录过去,还能指导现在、预判未来,更能成为职业成长的“勋章”。这是他从日志里读懂的新道理。

2025年刚毕业入职的施工员金万鹏、庞光傲,是传承链上的“新力量”。他们的电脑里,有一个名为“地铁施工日志”的文件夹,每天下班后,他们都会打开文档,把当天的工作内容梳理成电子日志,还附上钢筋绑扎验收照片、模板尺寸检测图表和混凝土试块养护记录。“师傅的日志拿过奖,我们也要写出能经得起检验的日志。”孙凤轩告诉他们,写日志就是每天复盘施工的每一个环节,获奖的核心是“走心”。入职一个月,他们从日志里学会了“找问题”。以前觉得“复盘”很麻烦,现在发现每天花半小时写日志,比第二天返工拆墙重砌半天更高效,这也是师傅们能获奖的关键吧。”每当闲聊时提起两位师傅的获奖经历,眼里满是向往。

如今,项目部的“日志文化”还在延续,从泛黄纸页里带着奖状印记的基坑参数记录,到电子屏幕上以获奖标准撰写的混凝土浇筑分析图表,大家读懂的不仅是施工技术的迭代,更是一份“把工程做细、把安全细节做精”的坚守。就像王树盛常说的:“一本施工日志写一天容易,写得能拿奖、能传下去难,但只要有人接着写、照着做,我们建的每一座地铁车站,就都有‘放心账’。”(图文/潘力福)

审核:王峰 郭江涛 石贵明

校对:小强