盛夏七月,姑苏晨曦,薄雾轻笼,木渎金桥。沿河石驳岸的榆柳还滴着露水,尧峰路38号的苏州荣祖食品科技有限公司却早已灯火通明。蒸汽从窗棂间溢出,带着松子、核桃仁与瓜子仁交织的甜香,像一支无形的橹,把整条老街摇醒。

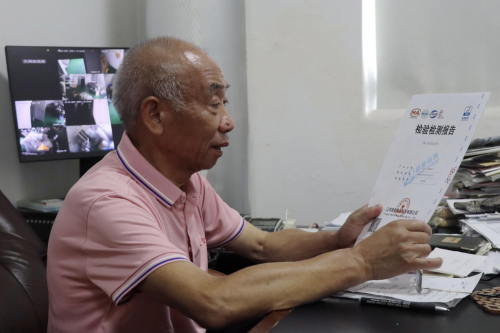

推门而入,一位白发老人正俯身察看炉温。工作服洗得发白,袖口却熨得挺括,胸前别着一枚小小的党员徽章,在炉火映照下闪闪发亮。他就是退役军人沈荣祖,年届八十,仍每天第一个到岗。工人们说:“沈老总到,香就正了。”

案板上,刚出炉的百果麻饼排着整齐的队形,饼面金黄,芝麻粒粒饱满。老人伸出布满老茧的指尖,轻轻一按,饼沿立刻回弹,他这才露出满意笑容:“好,这炉成了。”

军号转向汽笛声处——少年淬火铸成钢

1945年6月,沈荣祖出生在江苏无锡硕放镇上一条寻常巷子里。小巷深处,糕团铺的蒸汽一年四季氤氲在粉墙黛瓦之间。母亲用荷叶包着桂花糖年糕、青团递给他时,总不忘叮嘱一句:“吃食要有良心,做糕要见匠心。”这句话,像一粒种子,深埋在少年心里。

1964年,19岁的沈荣祖把母亲缝好的千层底布鞋揣进帆布包,登上了北上的军列,成为北京军区工程兵某部的一名新兵。三个月的新兵连,他白天练投弹、夜里背理论,手肘磨破、嘴唇干裂,却在新兵日记里写下:“当兵,就要当排头兵。”新兵团教导队的考核场上,理论答卷上的每道题都写得工工整整,实弹射击的靶纸中心布满弹孔 —— 理论、军事训练双百的成绩,让他成了教导队的 “明星新兵”。十个月后,他成为全连250名新兵中第一个加入共产党员的新兵。

六载军旅,他把青春写在东海前哨的礁石上,也写在炊事班的灶台前。一次野营拉练,部队断了补给,他带战友挖芦根、拾蛤蜊,用铁皮桶煮出一锅“海味疙瘩汤”,让全连喝出了战斗力。指导员拍着他的肩膀说:“小沈啊,你将来不管干啥,都饿不着人。”

汽笛鸣响改革潮涌——瓜子嗑响新传奇

1970年,沈荣祖退伍,分配到上海铁路分局无锡中心站。他从扳道工干起,三年后成为全路局最年轻的站长。1983年,一纸调令把他推向昆山——那里有一家濒临倒闭的被服厂,百十号人等米下锅。

春寒料峭,沈荣祖推开被服厂吱呀作响的木门,只见缝纫机蒙尘,蜘蛛网结到了墙角。他蹲在地上,捡起一粒掉落的瓜子,忽然有了主意:铁路沿线人流如潮,瓜子是最便携的“零嘴”。

经人引荐,他与“傻子瓜子”创始人年广久握手。厂房腾出来,铁轨旁搭起简易炒锅,一袋袋瓜子在沸腾的盐砂里翻滚,飞向大江南北铁路沿线。半年后,年广久北归芜湖,沈荣祖却陷入一场风波——有人指责他与个体户合作是“丧失立场”。1985年冬天,“口不离”瓜子被迫停产,仓库里积压的麻袋像一座座沉默的山。

那年除夕,沈荣祖独自坐在空荡荡的车间,耳边是远处稀稀拉拉的鞭炮声。家属找到他时,只见他把一粒瓜子攥在手心,攥得发烫。

历史终究会给出公正答案。1986年5月21日,《解放日报》头版刊发《“口不离瓜子的风波”》,文章引发连锁反应,中央纪委、上海市纪委联合调查后,为沈荣祖平反。

1987年9月18日,秋阳正好。苏州铁路瓜子食品厂重新开张,新品牌“良友”瓜子在铁轨旁飘香,一下风靡长三角地区和铁路站段流动销售食品市场,其销售覆盖了全国各大城市和地区,也创立了瓜子年销量五百多万斤的神话。工人们说:“沈厂长把瓜子炒出了军号的味道。”

荣祖糕香凝聚匠心——姑苏风物化点睛

2005年,61岁的沈荣祖退休,却退而不休。虽然苏州老街巷里的糕点香还在飘,但传统手艺却在慢慢消失。他把几十年对食品的理解写成厚厚三本笔记,最后一页写着:“要做一枚能代表苏州的点心,让游子一咬就想起故乡。”

于是,有了“荣祖”食品。

选料,他像老农一样蹲在田埂上与稻农聊天,只为找到最适合做芡实糕的水八仙;配方,他拜访香山帮老匠人,复原乾隆下江南时的宫廷酥方;工艺,他引进日本远红外控温隧道炉,却坚持麻饼最后一道工序必须由老师傅手工压模,“机器保证均匀,手掌才有温度”。

2013年,第14届中国国际食品和饮料展览会在上海举行。苏州馆里,一块印着枫桥夜泊图案的芡实糕,被客户围得水泄不通。一位美籍华人客户激动地说:“这是用太湖水、鸡头米、桂花蜜做的,咬一口,张继的诗就在舌尖。”那天,芡实糕脱销,连样品都被买走。

20年来,“荣祖”食品始终以坚守国家的食品安全底线,以健康,安全为主线,先后取得了国家4项知识产权认证,其中芝麻花生酥、江南饴、江南一口酥、荞麦麻花食品包装袋为外观设计专利。如今,他们生产的百果麻饼、无蔗糖麻饼、麻花、豆腐干、松子糖、芡实糕等系列产品风靡全国,成为舌尖上的品牌美食。全国很多旅游景点、大型商场、飞机场站,高速公路服务区和高铁站超市等市场都能看到“荣祖”食品品牌的身影。

沈荣祖说:“‘民以食为天,食以安为先’,人类生长,社会进步,经济腾飞时刻离不开食品,更离不开安全,卫生,营养的食品。”“荣祖”食品坚持走绿色发展的道路,时刻敲响食品安全的警钟,把安全,营养的美食推向市场,送入千家万户,更好地为广大消费者服务。这是“荣祖”食品的追求,更是一个年届八十岁的企业家和食品专家的追求。

炉火映暖廿载霞光——爱心奉献百万元

沈荣祖的办公室里,有个旧铁盒,里面装着一沓沓收条和感谢信。最上面的一张,是宿迁籍职工李师傅写的:“沈总给的不仅是钱,是让我们全家活下去的勇气。”

2020年春天,疫情突袭。李师傅接到宿迁家里电话:女儿做服装外贸,千万订单一夜取消,仓库里积压成山,女儿哭着说“不想活了”。沈荣祖听完,当即让财务为其女儿转账15万元。他把转账记录交到李师傅手里:“先救命,再救厂。”三个月后,李师傅发来视频:机器重新转动,仓库灯火通明。视频里,女孩深深鞠躬:“沈爷爷,您是我们家的贵人。”

房地产商王先生,曾是叱咤风云的人物,却因资金链断裂、身患重病,连一盒止痛药都买不起。沈荣祖悄悄送去2万元现金。等你好了,到厂里来,我教你做糕点。”老王握着他的手,泪流满面。

张先生曾是沈荣祖的合作伙伴,后来,他独立经营失败,欠下沈荣祖7万多元包装费。沈荣祖却主动登门:“人这辈子,谁没走过弯路?欠的包装费不要了,我帮忙把店重新开起来。”张先生向沈荣祖深鞠一躬,久久不起。

刘先生下岗后,一家人生活陷入困境,沈荣祖出资帮助他开办了一个小型养鸡场,使他们一家人摆脱了贫困,日子过得红火起来。

贫困户赵先生找到沈荣祖,想销售甜美的糕点,他按照成本价供货,把利润全部留给老赵,并利用自己的渠道帮忙售货,老赵很快就甩掉了贫困户的帽子。

据不完全统计,20年来,沈荣祖省吃俭用,累计捐出个人存款100多万元帮扶困难职工与素昧平生的求助者。有人问他图什么,老人笑笑:“挣钱了,要回馈社会,扶贫帮困。”

松柏精神揉进岁月——糕团蕴藉时光味

2025年仲夏,我们再次走进荣祖食品。生产车间外,一面“光荣在党50年”纪念章熠熠生辉;车间内,第三代全自动糕点生产线正平稳运转。沈荣祖站在透明玻璃外,像看自己的孩子。

“沈老,您80多岁了,该歇歇了吧?”

沈荣祖摆摆手,把我们领到研发室。桌上摆着一盘新研发的“低糖芡实糕”,他掰下一小块递过来:“尝尝,给点意见。”一口下去,松软绵密,桂花香在齿间打了个旋儿,久久不散。

夕阳透过窗棂,把老人的影子拉得很长。那一刻,我们忽然明白:他把80年风雨,都揉进了这一块小小的糕点——

这里有军号的嘹亮、汽笛的长鸣;

有被误解的委屈、被平反的释然;

有改革中的阵痛、创新时的喜悦;

更有一代退役军人、共产党员对“人民”二字的赤诚。

走出厂区,暮色四合。回望那栋白色小楼,灯火依旧。蒸汽升腾处,仿佛看见少年沈荣祖背着帆布包奔向军营,又仿佛看见青年沈荣祖在铁轨旁翻炒第一锅瓜子。

岁月不语,糕香为证。

在苏州,这座被誉为人间天堂的城市,沈荣祖用一枚枚点心,把“奉献”二字写得端端正正——

那是炉火里跳动的军人初心,

也是江南最温柔的挚爱力量。(陆春芳 朱熙君)

审核:王峰 郭江涛 石贵明

校对:小强