近日,被称作“全球最快高铁”的CR450动车组正在沪渝蓉高铁开展运用,试验期间,CR450动车组跑出了动车单列时速453公里、相对交会时速896公里的最新纪录,从起步到提速至时速350公里,只需要4分40秒,而此前正在运行的时速350公里复兴号动车组则是需要6分20秒,这个提速的周期缩短了100秒。据悉,明年将会在成渝中线展开更接近运营条件的全面测试。

这份“中国速度”突破背后的是长虹电源研制的AI锂离子蓄电池组——这套电源系统不仅轻了57%,还首创了能 “预判故障”的PHM健康管理技术,妥妥成了CR450 稳定跑起来的“动力心脏”。

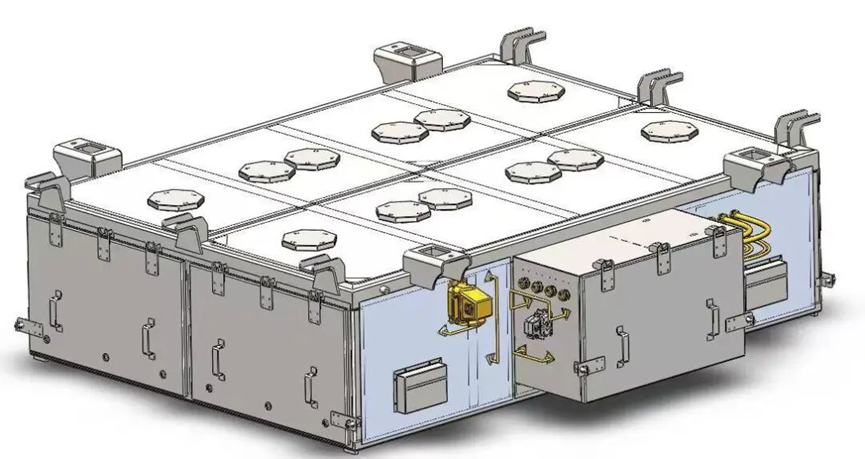

CR450——AF动车组样车

01

瓶颈突破:国家战略里的“电源担当”

CR450动车组的研制,作为国家“十四五”规划里的重大科研项目——要靠它突破铁路科技创新瓶颈,把科技自立自强的主动权攥在手里。可当时,时速400公里以上的高速运行,给列车出了不少难题,如减阻降耗、减振降噪、全要素轻量化系统集成、智能化等成套技术瓶颈。

“中国高铁要冲新速度,我们不能缺位。”长虹设计三所副所长彭秋回忆道。电源公司作为轨道交通车载化学电源系统的核心供应商,公司电源产品覆盖航空航天、轨道交通等领域,装备60%中国高铁、地铁以及远销海外,肩负配合国铁集团、主机单位一起提升产品技术创新性、助力中国速度不断迈入新台阶的重担。而早在2016年,科技部就提出了“400km/h及以上高速客运装备关键技术”课题,标志着下一代高铁CR450项目相关技术的前期调研工作正式启动;2018年,长虹电源与中车青岛四方股份接洽,着手筹备车载锂电池系统前期调研和技术储备工作;到2022年,科技部和国铁集团签署了“高铁引领”科技攻关联合行动计划合作协议,两部门在协议框架下携手推进下一代CR450高速动车组等重点攻关任务;2024年3月,长虹电源正式立项,CR450蓄电池组的研发生产才算真正“开跑”。

“我们的PHM健康管理系统,能提前预判故障。”彭秋解释蓄电池组搭载的核心技术,“就像给电池装了个‘智慧大脑’,电流、电压、温度这些参数有啥不对劲,它能实时追踪分析。”锂电池配置的BMS系统(电池管理系统)通常只能监控蓄电池的实时状态,对蓄电池实时状态进行故障报警,而PHM可以对电流、电压、温度等稳态量参数进行耦合分析,对其离群量参数进行追踪分析,有效预测故障概率、剩余可用电量和寿命,并以丰富的UI型式呈现。

这份技术底气,藏在一组组实打实的硬核数据里:电池标称电压 DC103.5V、总标称容量460Ah,哪怕在-25℃到+ 40℃的环境里,也能撑着动车组紧急供电90分钟,容量比同平台的镉镍电池多了21%;使用寿命超过12年,整个系统还不到920KG,比传统镍镉蓄电池轻了57%。更关键的是安全——通过优化电芯性能、装主动被动灭火装置、用防火材料,一层层筑牢安全屏障。

CR450——BF动车组蓄电池

“PHM系统要完善,得有大量前沿运行数据,这是我们比国内外同行更占优势的地方。” 彭秋特意强调,靠着CR450项目积累的试验数据,长虹电源的电池健康管理技术一直在升级。

02

技术攻坚:200KG减重的“极限挑战”

研发没有一帆风顺的,2023年末,研发团队就遇到最大技术瓶颈,彭秋现在想起来还捏把汗。当时蓄电池系统已经从传统重量减了700KG,降到1200KG,可整车其他部件超重,且无法再减,需要蓄电池再次减重200KG来匹配整车的减重要求,要是做不到,整车系统设计就得全部推倒重来,项目进度直接卡住。

眼看项目要“卡壳”,主任设计师李凌波牵头完成减重设计,从材料到结构,一点点抠细节:电池箱既要满足振动冲击强度要求,又要满足减重设计,减重就会导致结构强度降低,只能通过特殊的结构框架来保证强度不降低的前提下来实现减重…… 那一个多月,办公室的灯常常亮到后半夜,设计图纸改了一版又一版,仿真测试做了一次又一次。直到2024年初,研发团队经过月余努力,电池系统重量终于降到920KG,成功满足整车需求。

还有,在整车调试期间,主机厂临时新增功能需求,而由于主机厂的调试计划中没有对蓄电池新增功能验证预留时间,只能等主机厂当天调试结束后,再上车进行功能验证,而主机厂通常晚上11点才结束当天调试任务,研发团队通常要到凌晨1点才能开始蓄电池的功能验证,为确保新功能实现,连续半个月都作业到凌晨6点。“那时候没人想过放弃,大家都抱着‘不攻克不罢休’的劲。” 团队成员回忆,就是这份拧劲,让项目闯过了最难的一关。

现在,CR450蓄电池组已经在第三方认证机构取得TJ/JW126、TJ/JW127、TJ/JW129标准认证。虽然目前只有一台设备在线运行,但核心客户中车青岛四方股份反馈“运行状态很好”,而且这款产品在细分领域的市场占有率已经达到50%。

更重要的是,这些技术还能“外溢”到其他领域。彭秋介绍,CR450 项目积累的智能化、轻量化、高安全性技术,能直接用在下一代地铁、低运量城轨上;就算是高压强电新能源机车、工商业储能、石油石化这些领域,也能靠这些技术定制解决方案,帮长虹电源开拓新产业、做新业态。

03

人才梯队:从“小白”到骨干的“传帮带”

自主创新,说到底靠的是人。长虹电源能拿出这样的成果,背后是一套成熟的“选、育、留”人才机制。

选人走“自主培养+社会招聘”两条路,不同岗位有不同标准。基础设计员看重踏实肯干、积极主动、按时保质保量完成交办的研发工作;二级主管以上的设计师,除了要求专业拔尖,还得会带团队、能把控项目。本项目的软件副总师唐永瑞,就是从集团内部选出来的——他自身软件方面的专业能力、行业前瞻性、管理能力都有很深的造诣,在CR450项目中,“智能化功能新增需求”这个模糊的命题,需要在过程中不断验证、迭代、优化来满足主机单位天马星空的技术构思,在此过程中,唐永瑞挑起了沟通磨合、需求转化、技术验证、功能实现和验证测试的工作重任,并成功实现功能交付验收。

育人方面,运用“导师制+项目历练”的组合拳,设计师李闯的成长就是最好的例子。刚入职时,二维、三维制图等工程软件使用上比较生疏,彭秋作为他的导师,入职才半年,就让他深度参与到2个重要项目中历练、并给予他电池组装配、接线图纸绘制的职责,“从啥都不懂到自己设计,压力真挺大,但成长也快。”李闯记得,刚接任务那阵,自己对着复杂的图纸大脑一团乱麻——没接触过这么核心的项目,生怕出一点错。那时 候彭秋常出差,不过忙也会每晚线上连线,帮他解答问题;团队里的老专家也主动分享经验,手把手教李闯。此后就1年不到的时间,李闯就成长起来了,也挑起了本项目电池组设计的重任。

长虹电源目前推出了一系列“留”住人才的举措。“让新人深度参与核心项目,不仅强化认同感,还能快速选出好苗子。” 彭秋说,目前比较行之有效的举措就是让新员工尽快深度参与项目,有项目参与感、在项目中发现和补足薄弱、学习项目管理、感受项目过程中的艰辛、体会项目成功后的荣誉感和获得感,会强化员工对企业的认同感,同时也能尽快筛选出更优秀的人才。这套机制不仅留住了人,还攒下了一支能打硬仗的创新队伍。

“努力十余月耕耘终于迎来丰收,能成为世界之最的高铁装备研发设计师之一,助力中国速度突破新台阶,有一种深深的民族自豪感。”CR450样车成功发布之时,是彭秋最有成就感的时刻。每一次时速的突破,都藏着无数个“不放弃”的日夜;每一块电池的进化,都是长虹电源向“更快、更轻、更智能”迈进的脚印。长虹电源CR450蓄电池系统研发团队用“不攻克不罢休”的“拧”劲,给CR450“全球最快高铁”装上了“智慧心脏”!

审核:王峰 郭江涛 石贵明

校对:小强