在宣纸与墨香交织的天地间,王学嵘以笔为舟,渡千年文脉,书今世风骨。从房檐下专注描红的少年,到以经典临摹对话古今的大家,他的笔墨里藏着对书法的赤子之心,更透着对生活的深刻哲思。

一、溯源:屋檐下的墨香启蒙

七十年代的“描红本”,是王学嵘与书法的初遇。趴在房檐台阶上从晨光写到暮色,无雕琢之念,无功利之心,唯有少年对笔墨本能的热爱。这份纯粹,成为他叩开艺术殿堂的第一把钥匙——书法于他,始于兴趣,终于信仰。

二、问道:铁笔生澜的书法心学

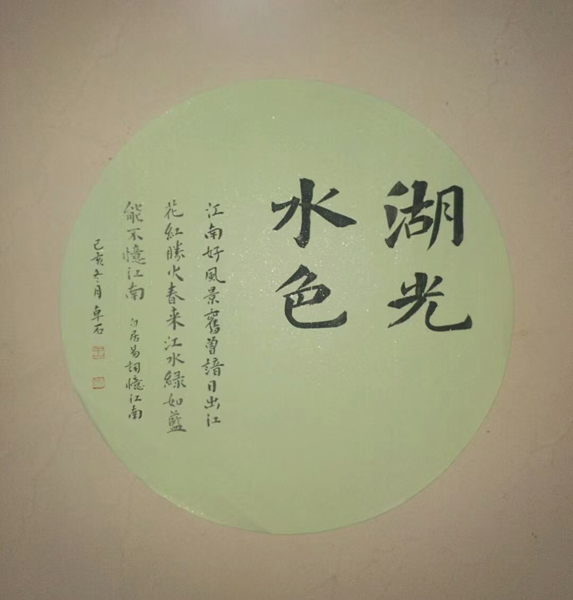

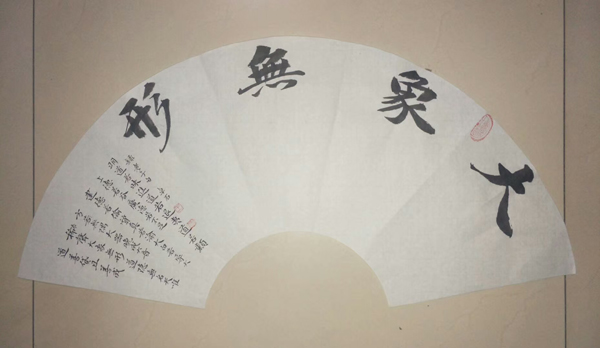

以经为镜,照见笔魂:为何钟情《心经》《道德经》?因其哲学内核与书法精神天然共鸣。佛家的空灵、道家的自然,与“气韵生动”“大巧若拙”的笔法不谋而合。临摹之间,不是机械复制,而是与王羲之、赵孟頫等先贤跨时空对话,让笔尖承载思想,让墨痕成为精神修炼的轨迹。

法度与个性的共生哲学:在他眼中,传统法度是根,个性表达是花。先临遍古帖刻进肌肉记忆,再融情绪、气质与时代审美——如颜真卿《祭侄文稿》的悲愤入笔,启功先生的清逸革新。“先当好学生,再做创新者”,是他平衡传统与个性的密钥。

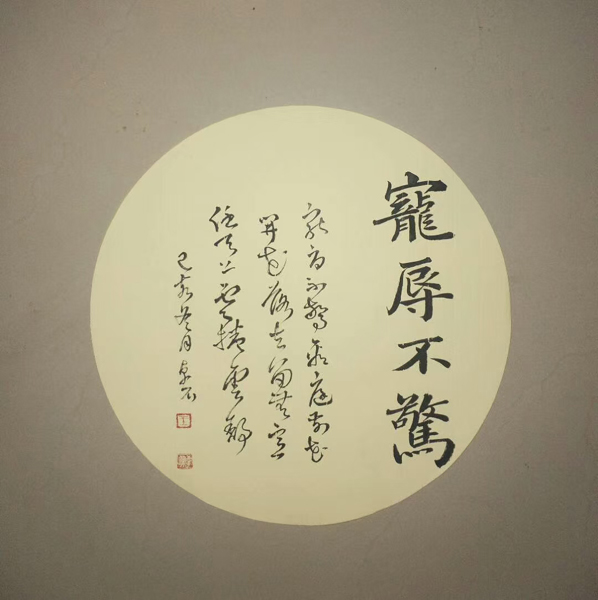

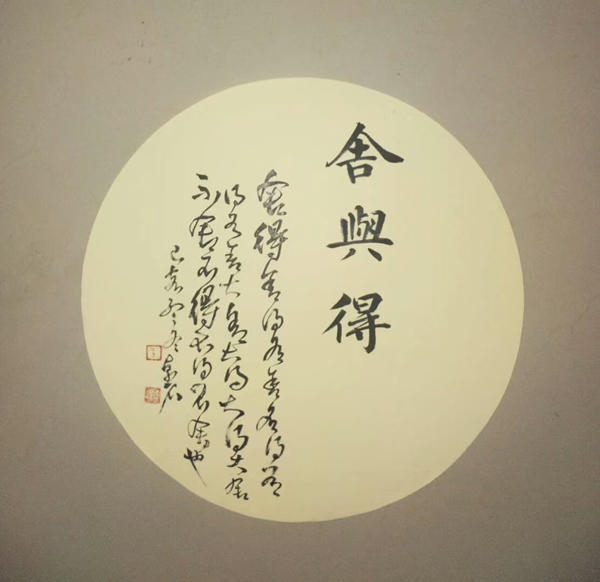

三、修身:墨中见性的生活智慧

书法于他,是纸上的生活哲学:

- 专注之道:临帖时抠《兰亭序》二十“之”字的差异,教会他“深度源于专注”;

- 平衡之美:临帖守规矩,创作破方圆,悟透“自由始于懂规则”;

- 辩证之思:笔法的方圆、枯润,恰似人生的起伏,让他明白“对立统一方见真章”。

四、至情:病榻前的赤子之心

褪下书法家的光环,他是侍母膝前的孝子。辞去工作陪母归根,癌痛煎熬中昼夜守护,他说“尽孝是本分”,却用十年时光书写了“百善孝为先”的当代注脚。母亲病榻前的轻声呼唤,让他更懂“字为心画,人贵本真”。

五、传薪:给年轻书者的三重心法

入门指南:

1. 从心出发:不困于“必须练楷书”的教条,凭直觉选帖,用钢笔、App轻松起步,让书法成为认识自己的方式;

2. 专而后博:首帖选经典适配者(如《颜勤礼碑》《曹全碑》),先描红、临写单字,再通篇贯通,忌贪多求快;

3. 以字修心:接受笔墨不可控的“不完美”,用飞白、涂改作自然之美,在写日记、看展中保持热爱。

结语:挥毫落纸写春秋

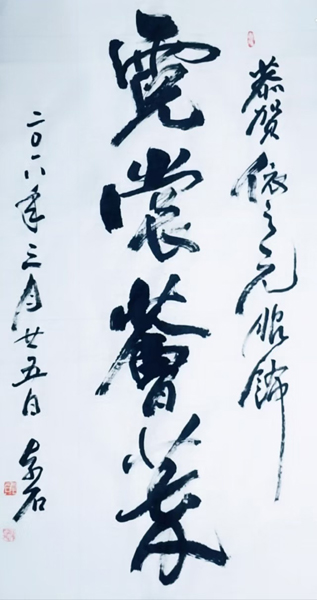

采访终章,他即兴写下“不忘初心”。四字铁画银钩,是对书法的承诺,更是对时代的回应——当数字化浪潮席卷而来,他以一笔一划坚守着文化的温度,让传统在创新中流淌,让书法成为照见心灵的镜子。

王学嵘的笔墨人生,是对千年文脉的致敬,更是一场以字修心、以情传世的生命修行。愿你我在他的故事里,重拾对墨香的向往,在横竖撇捺间,书写属于自己的“人生书法”。

审核:王峰 郭江涛 石贵明

校对:小强