2024年7月《中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》明确提出,要践行“绿水青山就是金山银山”理念,推进农业农村绿色转型,培育乡村绿色新业态。

在此背景下,南京师范大学生命科学学院“万顷渔光助振兴”实践团队以“渔光资源”为纽带、以“产业振兴”为目标,于2025年8月走进江苏新誉农业科技有限公司,聚焦生态农业与绿色能源融合发展。该企业在“渔光互补”模式创新、生态养殖技术研发上成果突出,团队此行通过“零距离”观察企业实践、参与技术调研,不仅学到了专业知识,更探索出一条生态与产业协同发展的乡村振兴新路径。

一、深耕生态农业:盘活水域资源,实现种养共生

实践伊始,团队重点走访了当地特色农业与生态养殖基地,见证“一水多收、立体种养”的创新实践:

(一)特色水产养殖体系

团队实地考察了规模化鱼塘、三文鱼饲养车间以及甲鱼池和小甲鱼孵化车间,详细了解不同水产的生长环境、养殖技术与产业规模,深入探寻农业科技为特色水产养殖注入的活力。从冷水性三文鱼的本土化养殖到甲鱼养殖全流程的标准化管控,团队成员们直观感受到了现代化水产养殖的精细化与专业化。

(二)空间利用智慧

随后,团队成员重点调研了“河蚌养殖+农业种植”复合模式:养蚌水域的堤岸区域,蔬菜、杂粮等作物错落生长,实现“水下养蚌、岸上种菜”的空间高效利用,既提升了土地产出率,又通过作物根系固土护岸,实现生态与经济的双赢。

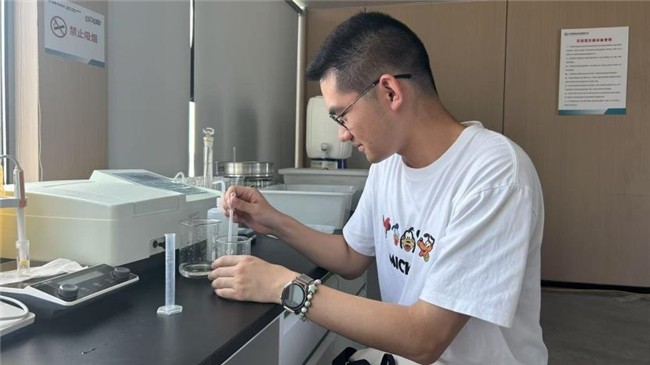

(三)生态监测与环境优势

团队成员还全程参与了水质检验:从鱼塘采集水样到实验室指标检测,系统掌握养殖水域的生态保护措施。实践地优良的生态环境吸引大量白鹭等候鸟栖息,成为“生态优先、产业跟进”的生动注脚。

二、聚焦绿色能源:探索光伏风电,助力低碳发展

在能源与技术实践环节,团队深入绿色能源设施与实验室,触摸到乡村能源转型的创新脉动:

(一)光伏与储能设施

团队成员跟随工作人员对光伏电站进行了安全巡检,了解光伏板的安装维护、发电量监测等日常运营流程;随后还参观了UPS一体化供电系统及蓄电设施,其智能调度功能可保障电力稳定输出,应对突发断电。

(二)多元能源互补模式

此外,团队成员还在现场考察了风力发电设备,其与光伏设施形成的“风光互补”模式可以根据天气灵活调整能源供应,构建起绿色可靠的能源支撑体系,感受到清洁能源在乡村生产生活中的应用潜力。

(三)实验室技术支撑

最后,成员们走进配套实验室,在科研人员的讲解下,了解实验室齐全的检测设备、专业的技术团队及日常开展的研究工作。他们重点学习了虹鳟卵孵化实验技术,观察刚孵化的小黄鳝幼苗,直观认识科技对水产种业提质增效的支撑作用。

三、总结与展望:生态筑基能源赋能,协同发力筑路振兴

(一)产业效益凸显:资源融合激活经济潜力

实践地的“渔光互补”模式通过光伏板发电、风电协同供电,既满足养殖生产用电需求,又减少传统能源依赖,降低碳排放,助力“双碳”目标;同时光伏与水产养殖“一水两用”,光伏余电并网增收,带动水产养殖效益提升,为乡村产业振兴注入绿色经济动力。

(二)生态底色更亮:绿色实践守护绿水青山

通过“河蚌养殖+堤岸种植”等高效资源利用方式,实践地在降低生态损耗的同时又筑牢乡村生态基底,实现“生态美”与“产业兴”的良性循环。

(三)科技赋能支撑:创新技术筑牢升级根基

水质监测、三文鱼与甲鱼标准化种苗孵化等技术贯穿养殖全流程,实验室的专业检测与技术研发为养殖效率提升、品质保障提供支撑,推动清洁能源与生态养殖规范化发展,为乡村产业可持续升级奠定科技基础。

此次实践通过“生态农业”与“绿色能源”的双线探索,清晰呈现了乡村资源高效利用的创新方向,印证了“生态优先、科技赋能、产业融合”乡村振兴路径的可行性,为后续推动相关模式推广、助力乡村高质量发展积累了宝贵经验。

实践中,团队明晰了绿色经济路径,于生态保护中深化可持续发展认知,在科技应用中锤炼专业实操本领。未来,成员们将带着所学所悟扎根实践沃土,让青春在助力“双碳”目标与乡村振兴的征程中焕发光彩。

审核:王峰 郭江涛 石贵明

校对:小强